访堂|现在几点了 X 张凯来

22/05/2025

今年6月,莫名堂将在伦敦空间呈现展览“现在几点了”。展览呈现了张凯来、王雪翰、魏文涛和石慧四位艺术家的影像作品,试图探讨时间——这个宏大、古老,同时又与我们息息相关的概念,可能具有的其他形态。

在四位艺术家的作品中,时间不再是一条线性的绳索。它被切片、拼贴、挤压,又展开,在这个过程中,我们可以观察到相应的叙事如何产生变化,所谓的现实如何发生松动。对于时间“其他形态”的想象,也是对于“其他生活”的想象。在这个意义上,展览试图讨论,如果时间不是线性的,我们可以如何重新理解自己生活中的事件;如果与“过去”和“未来”相关的概念并不像我们习以为常的那样坚固,我们的情感会发生怎样的变化,我们还可以如何生活。

本系列推送将呈现我们对四位参展艺术家的采访。每一位艺术家都以自己的方式扰动了现实,在我们的谈话中,他们分享了这些扰动是如何发生的。

张凯来

(b.1999),跨学科艺术家,摄影师。毕业于国际关系学院、皇家艺术学院。作品曾于中美英法日韩等多地展出。创作实践关注记忆、时间与情感,常运用胶片及实验性技术进行探索。她的作品植根于多元的哲学思考,捕捉稍纵即逝的美感,邀请观者踏上一段在流动中感知的自身与世界的旅程。

Q1:现在几点了?

张凯来:19:30(GMT+8)。

Q2:通常情况下,一天中你最喜欢哪个时段?期间习惯做些什么呢?

张凯来:我喜欢安静的、不易被打扰的深夜。大多数人的工作和生活都发生在白天,于是夜晚好像就成了大家约定俗成的与自己相处的时间。我通常报复性熬夜比较多,会在深夜思考白天没想明白的事,或者做白天想做但没时间做的事。

Q3:就你的生命体验与个体感知来说,时间是以怎样的方式在流动?

张凯来:人类习惯用一种我们已经知道的较为具象的东西去推测无法直接看到或触碰的东西,所以大多数时候我们讨论“时间”都在用空间上的概念描述它,比如“往前看”。在我看来时间或许不是能用空间定义去衡量的存在,但确实可以借用空间的概念去辅助理解或描述。当我们凝视某个片刻,时间就可以是定格的,当我们凝视某个片段,时间也可以是线性的叙事。处在类似失去的体验时,可能会更加清晰地意识到时间的存在,例如我们在某件事结束的时候才会意识到自己经历了一个时间的跨度。

Q4:你从何时对摄影产生了兴趣?又是怎样开始自己的艺术创作之路?

张凯来:爷爷家里有暗房,所以我很小就对摄影产生了兴趣,但那时并没有围绕胶片或暗房展开太多探索,因为家人一直不支持我走艺术这条路(作为山东人,可能稳定地升学就业更符合他们对我的期待)——在这个前提下,我本科选择了经济相关的专业,所处的环境里几乎没有从事艺术创作的人,于是就自己去探索。大学期间我把很多时间都用来拍照,通过一次次尝试更多地了解了艺术以及这个行业,逐渐接触到一些摄影或媒体相关的兼职,也是在这个过程中意识到自己或许可以试着学习和从事摄影,后来就跨专业去皇家艺术学院读了摄影研究生。

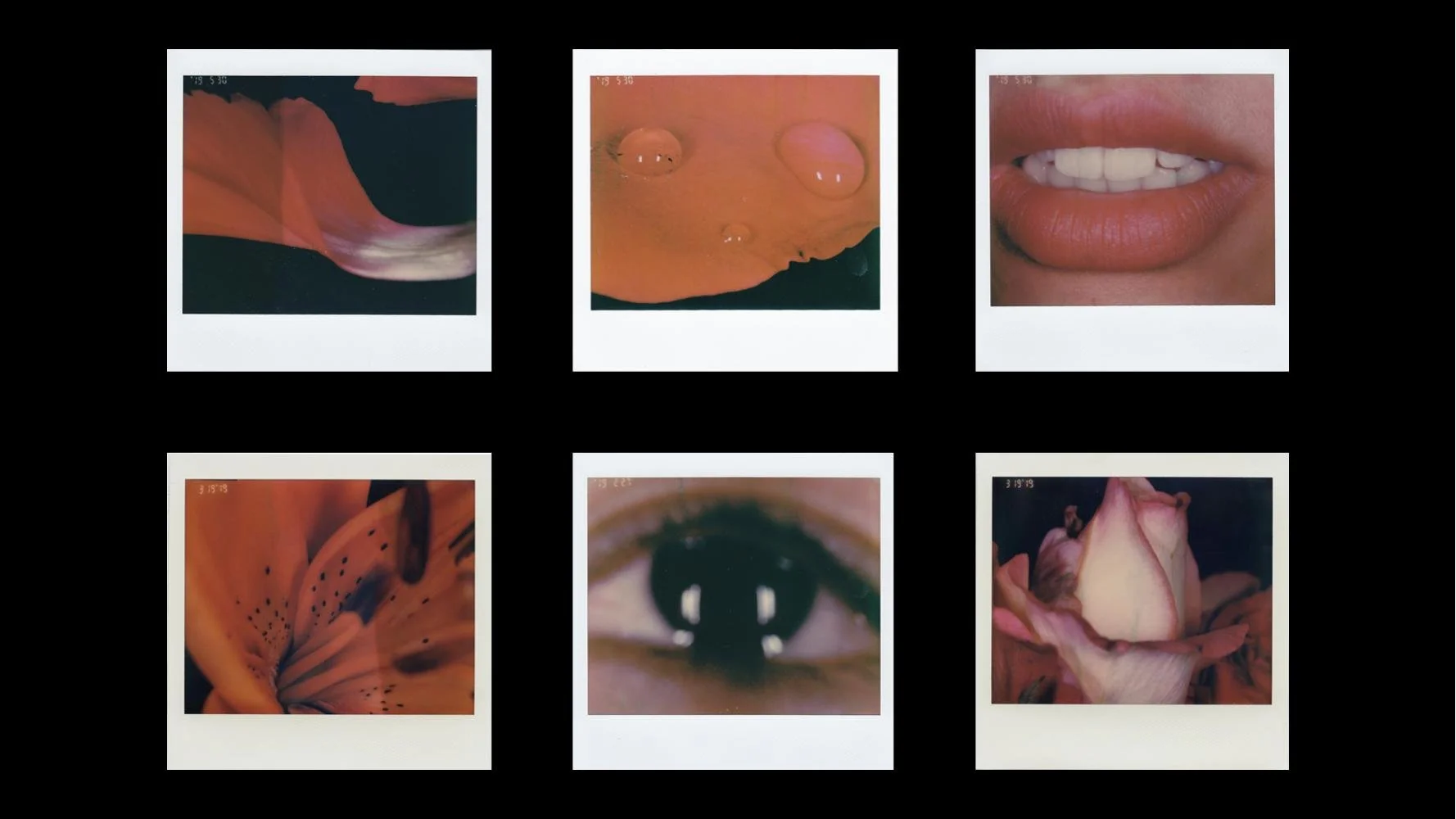

Untitled, 2021

Untitled, 2021

Untitled,2021

Untitled, 2021

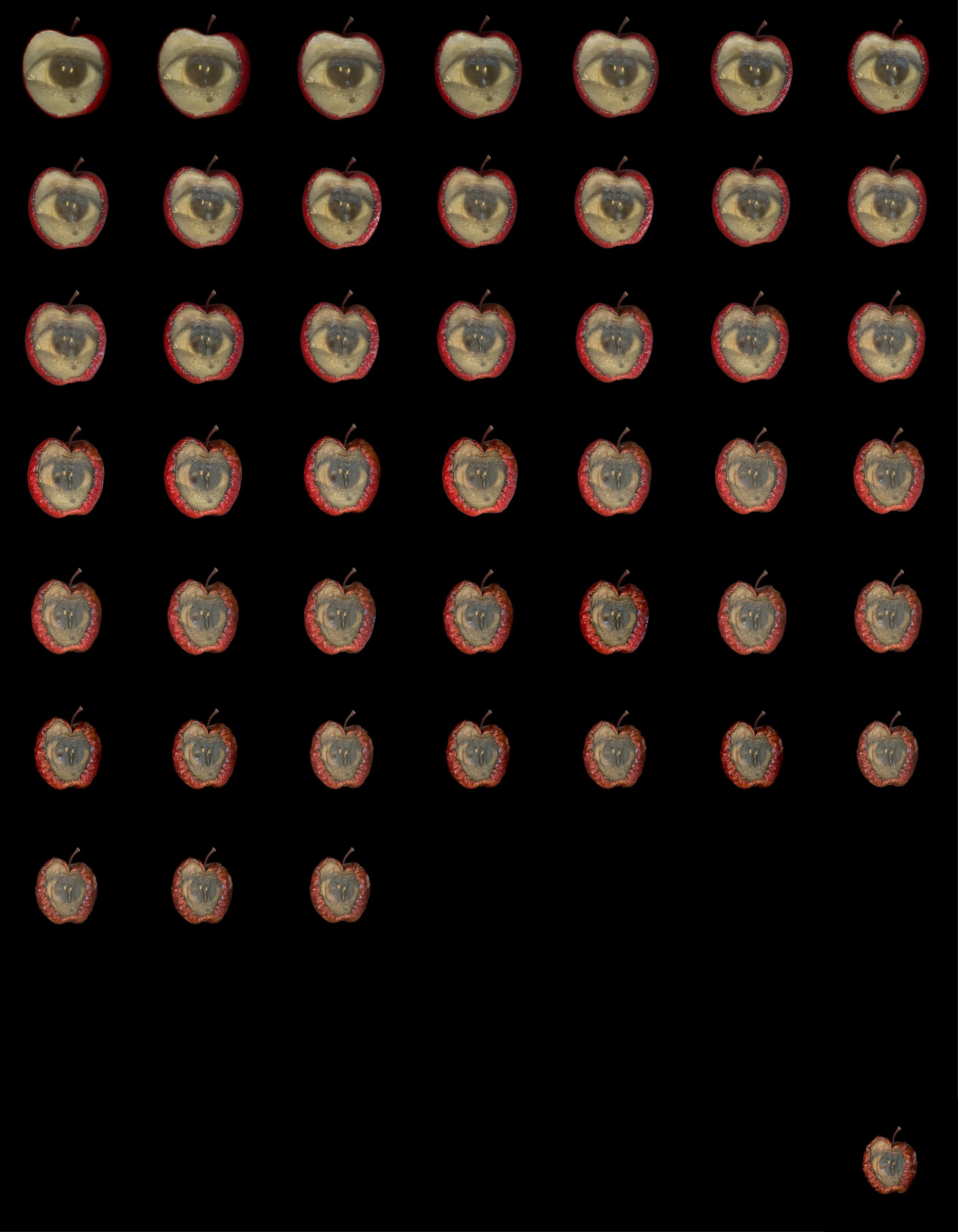

《苹果》是我用Polaroid Macro相机创作的系列作品中的一组。2019年宝丽来公司在社交媒体上宣布停止生产适配这款相机的宽幅相纸;2020年1月1日,我发现这台相机并没有和我们一起跨进下一个十年,相机后背的时间自动退回1994,它出生的那年,这意味着设计者并没有期待它活到这个时代。尽管我储存了很多相纸试图延长其使用寿命,但它似乎注定要离开我们:那些相纸在过期多年后开始无法显示完整的画面和正确的颜色,成像变得越来越模糊——我随即开始用它们去捕捉一些生命的瞬间。这个系列里除了苹果,我还拍摄了很多其他植物,记录了包括它们枯萎、腐烂在内的生命全过程。由于宝丽来材料的特殊性,可以通过移膜使图像与实物紧密结合,静止的图像便得以像皮肤一样附着在生物上。在《苹果》这组创作中,我每天记录下这个组合生命体变化的过程,这些被定格的生命瞬间本身也是一种时间切片。电影中通常使用定格让观众可以集中凝视画面中的细节,我试图用短暂的停滞让观众可以在原本流动的时间里感受到瞬间。

Q5:在作品《苹果》中,你好像从连续的时间里抽出了某些瞬间并将其放大。能否聊聊具体的创作背景及创作过程?整个创作周期持续了多久?

张凯来:拍照对我来说是一种与时间相处的方式,有点像在尝试给时间做记号,所以“时间”成为我的作品主题之一似乎是件自然而然的事。

我的Polaroid Macro系列是从2020年延续至今的长期项目。苹果的组图单纯按作品最终版本完成的时间来计算大概用了两个月左右,但另外还包含反复试验的过程与各种不可控因素导致的失败,比如苹果因为气候潮湿而发霉变质,要是算上前前后后整个探索的过程,可能耗时一年左右。

Painful Pleasure,2020

Q6:选择将眼睛“移植”到苹果上是否有什么寓意?眼睛这一特定的图像,会让观者与作品之间产生奇妙的对视感,甚至会使人联想到:即便作为苹果的观察者,我们也永远是时间的观察对象。身为作者的你,是否也有这样的感受呢?(如果有的话,随之而来的是继续按照自己的节奏书写人生剧本的笃定,还是深深体会无法摆脱既定框架的拘束与无奈?)

张凯来:这个说法让我联想到尼采的“永恒轮回”,他说人生的经历会不断重复下去,现在经历的事情,在不久的将来还会再次经历,就像一个循环,没有止境。小时候第一次读到这个观点时觉得有点抽象,但后来对于时间的理解却越来越接近。“轮回”就是时间的“循环”,宗教里以从生到死定义的“完整的旅程”之轮回,是用生命作为标尺的单位去衡量时间;日常的时间同样也是不断循环的,比如心理学上有个说法,未完成的人生课题会重复出现,我猜时间的运行机制也与之类似,它或许拥有螺旋结构(虽然这好像还是在用空间的逻辑来描述时间),也可能是更多维的,像平行空间那样。不论接受与否,时间所带来的经历都会发生,并且下一个“轮回”里依旧会发生。即使无法改变什么,或许可以尝试在时间里留下记号,下一次经过时仍然能看到这些记号。

我之前也有一些与苹果相关的创作,自己一直对形状圆圆的、颜色温暖的食物很有好感。苹果在我老家是最常见的一种水果,所以我从小就对它非常熟悉;它很温和,没什么“攻击性”,好吃,用于烹饪又有许多再创作的空间——这也许是它经常出现在我作品里的原因。艺术史、历史、甚至宗教,苹果总在各种文化中被赋予很多意义,也在很多神话故事中与爱和生命有关。在《苹果》这个创作中,苹果本身作为植物的生殖器官,而眼睛是人类的感知器官,从器官角度来说它们是“平等”的,“移植”使其形成了一个组合生命体,它们通过相互作用不断被限制、束缚、塑造、改变。苹果被时间改变的同时,眼睛的图像也在这种变化中经历着抽象化、模糊化的过程,仿佛视觉本身也在时间的作用下逐渐消散,在面对时间和生命的变化时同步经历着自己的消亡。时间对所有生命形式都在不容抗拒地、平等地作用,“侵蚀”,改变,又像河流一样将一切带到更远的地方。

苹果,2021

Q7:宝丽来是你最常使用的创作载体,除了《苹果》,自你开始摄影以来的许多作品都与其相关。为什么会钟情于宝丽来?这种偏好对你的观察或观看模式有着怎样的影响?

张凯来:我喜欢宝丽来是因为它的即时性、瞬间性很强,且当拍摄并非零成本(与数码相比)而后期又无法修改的时候,就会迫使人在按下快门前思考更多,也会更加关注拍摄所得的产物。摄影最初被发明的时候(最早的照片)是作为一段时间的记录,后来由于曝光时间缩短逐渐演变成了对于“瞬间”的记录,所以这一媒介本身就与“时间”的概念存在强绑定关系。宝丽来很接近我对摄影的理解,即给时间做记号,可以在一定程度上把时间这种抽象的、无形的东西具象化。虽然这可能是一种徒劳无功的尝试——因为时间并不会因为我们拍下了照片就真的被留下来——但实体照片的产生,或许会奇妙地激发出拍摄者心中能够留住什么的错觉或幻觉。

Monologue,2019-2020

Q8:关于接下来的创作计划,有什么能与大家分享的吗?

张凯来:近期在整理之前的作品,很想做摄影书,正在尝试梳理自己的照片。

Monologue,2019-2020