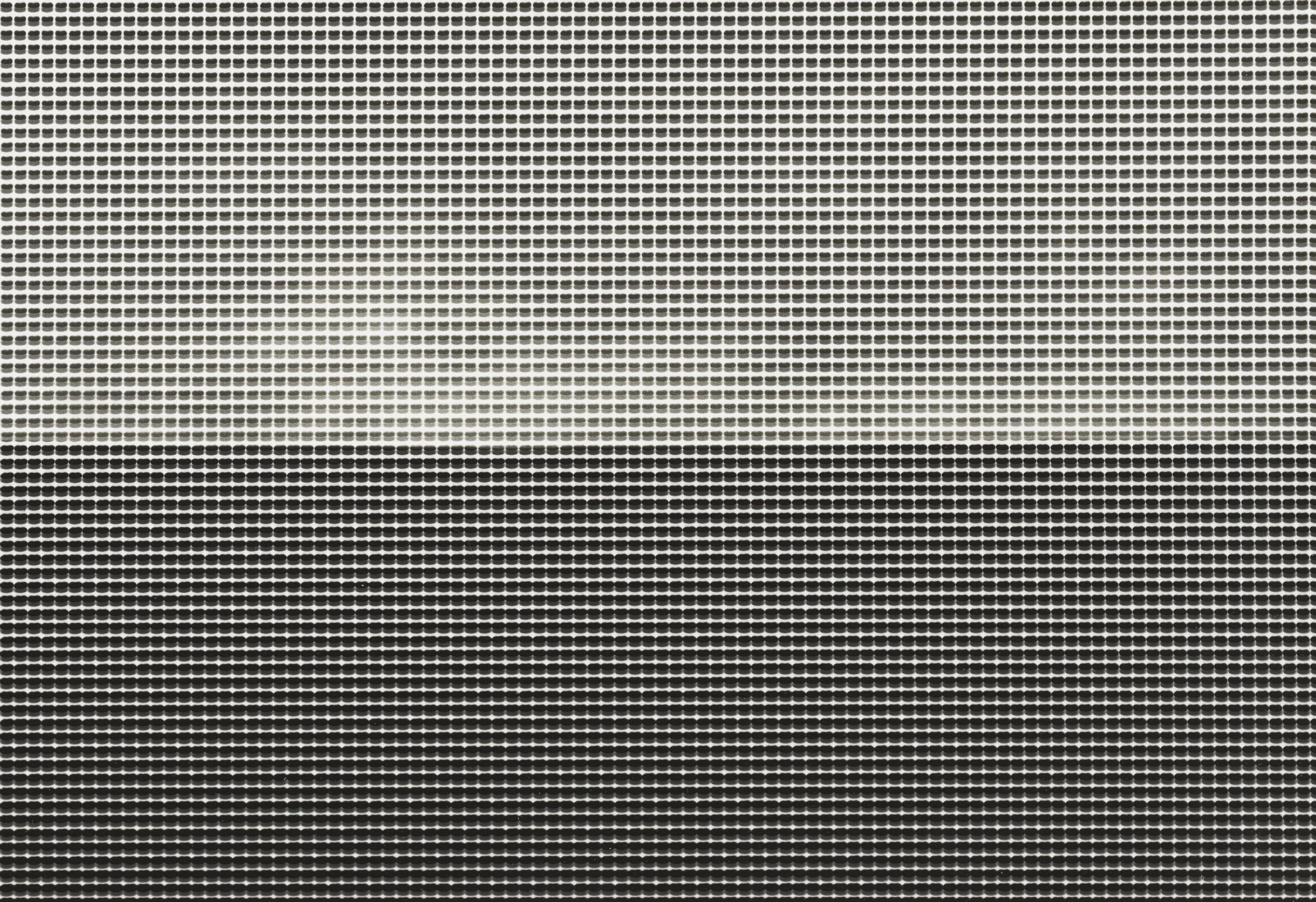

像素 Form and Emptiness - time, 2019

访堂|现在几点了 X 魏文涛

17/05/2025

今年6月,莫名堂将在伦敦空间呈现展览“现在几点了”。展览呈现了张凯来、王雪翰、魏文涛和石慧四位艺术家的影像作品,试图探讨时间——这个宏大、古老,同时又与我们息息相关的概念,可能具有的其他形态。

在四位艺术家的作品中,时间不再是一条线性的绳索。它被切片、拼贴、挤压,又展开,在这个过程中,我们可以观察到相应的叙事如何产生变化,所谓的现实如何发生松动。对于时间“其他形态”的想象,也是对于“其他生活”的想象。在这个意义上,展览试图讨论,如果时间不是线性的,我们可以如何重新理解自己生活中的事件;如果与“过去”和“未来”相关的概念并不像我们习以为常的那样坚固,我们的情感会发生怎样的变化,我们还可以如何生活。

本系列推送将呈现我们对四位参展艺术家的采访。每一位艺术家都以自己的方式扰动了现实,在我们的谈话中,他们分享了这些扰动是如何发生的

魏文涛

魏文涛-视觉艺术家,摄影师,毕业于纽约国际摄影中心(ICP),英国格拉斯哥大学。作品曾获平遥国际摄影节2022中国青年摄影推广计划鲲鹏奖、PDN 2018策展人奖、IPA 2018年度摄影奖和PDN 2017年度摄影奖等奖项。作品曾于中国、美国、英国等多地展出。曾就职于纽约 Yossi Milo画廊、艺术家 Adam Fuss工作室和雅昌影像。现工作,生活于北京。其作品主要通过影像及其他媒介讨论当下科技对人的影响与重塑。

Q1:现在几点了?

魏文涛:看一眼手机就知道了。

Q2:生活中,你是一个常常会注意时间的人吗?你更倾向于认为时间是人类用以彼此校准、实现同步的有效标尺,还是一种集体性自我规训的圈套?

魏文涛:我算是对时间比较注意的那类人。我觉得标尺和圈套本质上是同时存在的,只是看的角度不同而已。从宏观角度来看,人类通过观察天文,修订历法,为农业革命奠定了基础,从结绳记事到发明钟表,越发精准的时间刻度促成了科技和文明的发展,同时也对社会中每个人的一天做着精准地切割。从微观角度来说,时间其实是很主观的,每个人在不同阶段对时间的认知和感知都是不同的,有人沉溺过去,有人活在当下,有人展望未来,这些不同的对时间认知都会直接或间接影响生活中所做出的每一个决定。

Q3:能否结合作品《像素-时间》,聊聊在你眼中社交媒体是怎样改变了我们对于时间(尤其是“此刻”)的感知?

魏文涛:一方面,社交媒体使我们心理上感知的时间变快了,手机屏幕的平滑表面消除了人与物之间的真实距离,也就没有了与现实的对立感,只需要轻轻动一下手指,数字化的世界就会温顺地滑到你的眼前,在量身定做的海量信息下,人们很快就会沉浸其中,从而将一段很长的时间缩短。另一方面,社交媒体也会将我们感知的时间拉长,当我们在社交媒体上关注到别人分享的动态,会不自觉地将自己带入到别人的生活,给人一种同时生活在多个时间线的错觉。

《时间》这件作品是对手机屏幕上时钟的24小时曝光,所以它凝固了数字世界一天中所有的时间,我想以此来呈现时间在数字化世界中的一个非线性的状态,过去、现在和未来是同时存在的,打破我们对线性时间的固有认知。

Q4:《像素》系列中与社交媒体强相关的几张照片,通过曝光时间的长短来模拟记忆的留存与消散,其中的图像信息大幅流失,那么你希望通过它们留下的是什么?你认为摄影能否成为帮助我们对抗遗忘的媒介?

魏文涛:请先允许我介绍一下这几张作品的制作过程,当时在暗房里我使用了两部手机,一部由我手持,像平常一样滑动浏览社交媒体,另一部放在放大机中镜像了我的操作,这个过程被原原本本地记录在了银盐相纸上。我想通过这个方式呈现数字化世界的本质,将信息还原为“0”和“1”的像素点,如果说屏幕作为数字化世界的基础设施,那我试图捕捉的就是信息透过屏幕时所呈现出的存在本身。它展现了人的记忆在碎片化的过载的信息冲刷下所带来的虚无。

正如罗兰·巴特提出的“照片能够证明存在过”的概念,摄影可以帮我们记住某个人或者某件物,在未来某一时刻翻看照片时唤起彼时的记忆,但却不能还原当下的直接体验带来的留在大脑中的记忆。当代人总是太急于用手机镜头把这个世界数字化,习惯于把手机隔在了自己和现实世界之间,用手机代替自己的感官,用拍摄的行为取代了直接体验,也就降低了人本身的参与感。所以摄影可能反而会使人更容易遗忘

Q5:这一系列其实还包含了象征风水地火这些基本自然元素的其他作品,在创作手法上是否(与社交媒体部分)存在一些差异?能否讲述一下具体的过程?

魏文涛:因为这个项目的创作起点是我想通过一种analog的方式把存在于手机屏幕中的信息带到现实中来,也就是二维的图像和三维的物的一个转换,我开始思考如果在三维空间展开二维的数字化世界会是什么样子。当时想到了希腊早期一些自然主义哲学家的观点,他们认为构成世界的元素是风水地火,于是我就以这些元素作为创作的开始。

这几张作品和后来的社交媒体部分有所不同,创作方式主要是将像素直接曝光到银盐相纸上,再用chemigram的暗房工艺,以显影液和定影液作为颜料,类似作画一样来“画”出较为抽象的图案。

Q6:你提到《像素》的创作初衷是希望“把存在于手机中的内容带到现实中来”,这个系列以图像的物质实体在数字与现实世界之间构建了一个通道。“构建”,是你摄影创作的核心吗?为什么物质实体对你来说是重要的?

魏文涛:开始创作的时候,其实我并非以“构建”作为目的,它应该是一种由创作自然形成的结果。我觉得可能是因为我有一些关于物的乡愁吧,就像之前提到的,如今手机越来越多地取代了人们的感官系统,同时也取代了很多我们生活中带来美好记忆的物,那些可以拿在手里感受它的材质、可以欣赏它的设计、可以当作礼物分享、可以收集承载着一个特定时代文化的物。手机通过将世界的一切数字化,还原为信息,从而祛除世界的现实性,但很少会有人将数字世界里的信息转化成现实世界中的物质,我想干的就是这样一件事吧。

《像素》 Form and Emptiness:

Q7:在你以摄影构建数码世界的过程中,起初选择进行人为干预,后来又放弃了这种主观干预,是否希望更贴近真实世界的自然形成方式?这是对人类掌控欲的反思吗?

魏文涛:是的,我希望数字世界以其自身的方式去揭示它的存在本身,所以就减少了我添加上去的附加属性。好比AI虽然是人的代码创造出来的,但学术界却担心它在突破奇点后会拥有自己的意识、不受人控制一样。因为思维方式的不同,只有硅基生命自身才能更好地表达自己。创作过程中的思考倒没有涉及“人类掌控欲”,只是单纯基于对研究方法的判断在项目推进过程中做出相应调整。

Q8:未来的创作方向仍然会继续围绕现代技术与信息展开吗?

魏文涛:我最近的几个作品也都围绕人和现代技术之间的关系这条脉络展开的,比如去年在苏州驻地时新创作的两件装置,《黑盒傀儡》和《黑镜子》——前者以七块形似手机的黑色亚克力呈现我平时常用的几个app(小红书、bilibili、QQ音乐、美团外卖、淘宝、闲鱼)界面的截图,上面呈现了大数据算法下的我的个人喜好,连同悬挂展陈的我驻留第一天穿过的衣服,把我本人近乎透明地展示给观众,也包含了对信息茧房与算法监控的隐喻;后者则使用了100个黑色亚克力“手机”展现100个emoji,指向数字时代人们更容易迷失在以“我”为尺度建立起的世界中,自恋甚至自闭倾向愈发导致了对他者的忽视,每个当代人的孤独感都在加深。未来我仍然希望用艺术的方式去呈现人和科学技术的碰撞,可能不再局限于摄影或平面作品,会有更多具有空间感的装置作品。

驻地项目现场图

《拥抱》,2024

《拥抱》作品局部

像素RGB,2024

《黑镜子》,2024

《黑盒傀儡》,2024