访堂|现在几点了 X 王雪翰

27/05/2025

今年6月,莫名堂将在伦敦空间呈现展览“现在几点了”。展览呈现了张凯来、王雪翰、魏文涛和石慧四位艺术家的影像作品,试图探讨时间——这个宏大、古老,同时又与我们息息相关的概念,可能具有的其他形态。

在四位艺术家的作品中,时间不再是一条线性的绳索。它被切片、拼贴、挤压,又展开,在这个过程中,我们可以观察到相应的叙事如何产生变化,所谓的现实如何发生松动。对于时间“其他形态”的想象,也是对于“其他生活”的想象。在这个意义上,展览试图讨论,如果时间不是线性的,我们可以如何重新理解自己生活中的事件;如果与“过去”和“未来”相关的概念并不像我们习以为常的那样坚固,我们的情感会发生怎样的变化,我们还可以如何生活。

本系列推送将呈现我们对四位参展艺术家的采访。每一位艺术家都以自己的方式扰动了现实,在我们的谈话中,他们分享了这些扰动是如何发生的。

王雪翰

1994年生于湖南常德。主要从事图像和影像装置创作。他的创作受到东方传统文化影响,常以提问出发,以实验的视角探索世界的运行规律,关注图像在不同媒介上的表达可能性,尝试让艺术成为思考实验的载体

Q1:现在几点了?

王雪翰:不知道,我日常是以体感时间生活的人,除非和别人约了几点有事,不然很少会确认当下的时刻。对我来说,一整天差不多可以划分为:我醒了,我饿了,犯困了,想出去散步,熬夜熬不动了要上床睡觉。现在是我刚吃完早午饭,有点犯困的时间。

Q2:你给自己起的外号叫“王半夜”,为何会成为一个“夜行动物”?

王雪翰:白天睡得多,晚上自然神。

Q3:从命理师的职业角度分析,过去、现在和未来是泾渭分明的吗?你的时间观是怎样的?

王雪翰:如果站在命理师的角度,时间这个维度会对我理解事物的性质产生一些干扰。比如说一个苹果的种子就一定具有苹果的性状,这是刻在DNA里的稳定。通常我们讨论苹果的时候,就是去掉时间维度来讨论它本身的苹果特征;如果加入了时间维度,那么这颗苹果种子可能会经历生长、茂盛直至衰败的自然历程,而这个自然历程在不同时空中又会是不一样的,假设遇到灾害可能会枯萎,又或者南北方的气候差异也会影响果实的体积和口感。但不变的是,只要这颗种子结出果实,那它们就还是苹果。

在我的认知中,过去、现在、未来之间并没有明晰的界限,都属于时间这个维度,而我更关注是时间这个维度之外还剩下什么。人们常常会谈论平行时空下其他选择发生的可能性,但其实抛开时间维度,对于同一个体来说,基本不存在其他的选择——因为我就是我,即使外部环境或条件属于不稳定因素(不可控、难预知),但同一个体的本质特征总是基本稳定的,哪怕不同情况下的我做出了不同的选择,导致结果呈现不同的表象,仍然只会有一个本质上的“我”存在。我更在意的正是抛除时间维度之后这个相对稳定的“我”。

我一直对“变”和“不变”很感兴趣,即哪些东西是相对不变的,哪些东西是相对变化的。我觉得一切事物都按照这样的规律在运行,但现实生活中难以观测到纯粹不变和纯粹变化的东西,很多时候呈现在我们眼前的是不变和变化在同时推进,我们继而得到一个结果或结论。在我的创作中,我也一直在试图寻找不变或变化的东西,但我并没有觉得其中一方就比另一方更好,两者都很重要,原因是只有当变与不变形成一种螺旋交互的结构才能产生推进作用,保证世间持续稳定地运转,我相信人类文明正是以这种方式进行着更替。拿我作品中常出现的山这一元素来举例,我经常想象某山脚下有个小山村,村民们会经历几代人的生老病死,可山是相对稳定的,对他们的影响也是相对稳定的。人文社会的时代变迁和相对稳定的自然环境,这二者之间的关联是我所感兴趣的:简单来说就是着迷于“物是”和“人非”之间的关系。

Q4:就你的创作理念而言,你信赖并且需要“规则”,在规则之下以游戏的心态进行着最大程度地自由探索。为什么在你看来规则会是自由的前提?

王雪翰:我觉得只有首先认识到了规则,才有可能认识到自由,自由无法脱离规则存在,这是一个认知前提。其次,找到规则后才能去圈定范围,再用未知减去这个已知的圈定范围,才知道范围内外的自由之地在哪儿。这是对边界的一种识别,我必须先识别出一些可识别的东西,才知道不可识别的东西在哪儿。所以我想,如果能把规则的边界探索得越清晰,就越自由——因为越具体地知道边界的所在,就能获得越多的自由。我觉得规则和自由是相对的,越自由的同时,某种程度上一定越规矩。

Q5:你说过游戏是一个将自我(行为)放大或延伸的语境——而命理学“以小见大”的本质恰好与其吻合。这是你着迷于命理学并将其引入艺术创作的原因吗?

王雪翰:并非是我把命理学引入了艺术创作,它们之间不存在这样一个因果关系。虽然从时间线上来讲,我确实是先开始从事艺术创作再接触了命理学,但最早接触的时候我并没有想过要把它融入我的创作中。其实是在学习命理学的过程中,我的认知发生了更新,继而生出强烈的艺术创作冲动。我觉得认知的改变比命理学更重要,命理学是我登上二楼的梯子,是一种工具、一种方法,但登上二楼才是我的目的。直到现在,我对于是否要在创作中直接呈现命理学,始终秉持迟疑和谨慎的态度,我不希望大家的关注点更多落在命理学,而忽略了其他;因为上了二楼之后,就应该慢慢忘掉梯子。所以迄今也只有《命运图例》那一幅作品能够比较直观地看出与命理学的关联。

一个人写作或拍照无非就是在写或拍他所认知到的、所思考的东西。既然命理学使我产生了一种新的思维方式和认知方式,那它一定会影响我的创作。其实命理学从根本上改变了我对世界的理解方式(就像问题一中我对时间的认知),而不仅仅是影响我的艺术创作。于我而言,命理学和艺术创作就像自行车的两个踏板,当我踩下左踏板,自然会把右踏板顶起来,紧接着踩下右踏板,又会把左踏板再顶起来,它们是一个循环着彼此推动的关系。命理学让我产生了认知变化,认知变化又让我有了想要表达的东西、推动了我的艺术创作,而艺术创作终究需要落在一个实体上,像是摄影中按动快门的这个实际行为。但不论把命理学视作逻辑还是算法,命理学本身只存在于人的思维层面,它没有实际的载体。当我把由命理学得来的认知和理解,落在每一次的拍摄、每一次对画面的裁剪和组织拼贴,这些物理的实施过程会反过来对我经由命理学得出的思考进行一次次验算。

每一次艺术创作的过程都是通过实体对虚拟做一次验算,验算过程会对我原本的认知进行不断深化和推演——所以落在实体上的艺术创作,在一段时间后又会反过来推进我对命理学的认知。每当我对命理学的认知往前更进一步,脑中就会浮现新的表现手法,于是我再通过艺术创作的实际过程去验算,它们真的很像自行车左右轮的关系。

Q6:你的创作像一次次安全而失控的实验,能否结合《折叠山水》系列说说你是如何运用摄影这一媒介串联多个独立的时点,并将这些分散的瞬间切片重新构建成有“你”存在的混沌时空?

王雪翰:我目前的创作围绕摄影拼贴展开,拼贴的本质是对素材的组合,而素材存在的前提是完成了基本结构下的分类,即把我的一张张照片拆解到某种程度上我所认为的基本单元(它们的符号语言相对比较纯粹且稳定),比如门、椅子、自行车、床是我作品中最常见的几种素材。

在做拼贴之前,我也有过几年沉浸于直接摄影的时光。当时我有一个习惯,特别喜欢把一个物体单独放在画面中间拍摄,甚至物体本身是亮的、周围却是暗的,呈现出一种类似舞台光的效果。我曾经思考过自己的这种视觉倾向:我是不是特别喜欢这种极具主体性或拥有被聚焦结构的事物,以及点状光源所带来的那种氛围感?(也许跟我的性格有关,我就是会直接聚焦于我想要看的事物,在观看时有很强的目的性和聚焦性。)虽然至今也还没能厘清背后的原因,但当初拍下的照片为后来的拼贴创作积累了大量的素材,我不太需要为了进行拼贴实验专门再去拍摄。

我喜欢拍单个主体,当我进行直接摄影时,某一场景中的某个物体必然强烈地吸引了我的目光,或者说我对它投射了强烈的感情,以至于我几乎能记得拍下每张照片时的心情和状态。但在《折叠山水》系列的创作中我反而选择了直接摄影时会规避的画面构成方式,比如让整个画面没有单个主体物,呈现比较复杂的构图,甚至它的逻辑、透视是混乱的。某种程度上,我在用拼贴这种形式将当初投射了强烈情感、寄予了强烈期待以及视作自身强烈象征的物体都放在了一起——不论拼贴的呈现结果是否具备画面逻辑,“我”都已经在作品中诞生了。

Q7:《海浪序曲》中的图像素材源自现实与游戏两个维度,在尝试融合素材的过程中,你觉得摄影的物质性发挥了怎样的作用?

王雪翰:我觉得游戏摄影和摄影拼贴有相似之处,它们是虚构的和虚拟的,但摄影的物质性对我来讲是唯一的。我一直会问自己,拼贴的内在逻辑更接近绘画而非摄影,既然我会画画,那为什么不画一个椅子放在画面上,而是要去拍一个椅子,这两种方式有着巨大的区别。

第一个区别就是,不管摄影怎么变化,它的语言特征始终带有某种真实性。同样是一把椅子,就算画得再像,只要是画的,它就绝对无法传递“真”的感受。真实性是摄影的根基——这就是为什么我一定要用自己拍的照片来构建画面,在最终画面是虚构的情况下,我觉得它需要一个真实的锚点。照片的真实性是我创作的一个立足点,把它放到我个人身上,就是我真实地生活在当代社会的一个证据。我不能把这个证据抛掉,不然我和古人、未来人的区别在哪儿,我的画与古画、未来的画又有何区别?

第二点是,摄影发展到如今这个阶段,给我一种非常不真实的感觉,不是画面不真实,而是人们对于摄影的普遍共识已经变成了数字文件。今天哪怕有很多人还在使用胶片相机,但大部人拍完后仍然只是为了获取一份电子档案、一堆数字文件,这也是让我一下子对胶片拍摄这件事失去兴趣的原因之一。数字化照片的本质是代码,当它可以被完全转化成由0和1组成的信号时,我就觉得太虚拟、太不可捉摸了。我不想在PS里、在数字照片上完成一次虚拟拼贴,我需要把数字照片转化成真实的、可触摸的、可感受的具体实物,然后用实物素材来进行拼贴。当然,其中还会涉及到很多材质方面的考量,不同材质及其功能带来的创作反馈又是不一样的。

Q8:你有没有用命理学测算过自己的艺术发展轨迹,至今为止推演结果与现实的重合率如何?(如果存在过偏差过大的阶段,你是怎样看待和面对的?)

王雪翰:这是一个极其私人的问题。

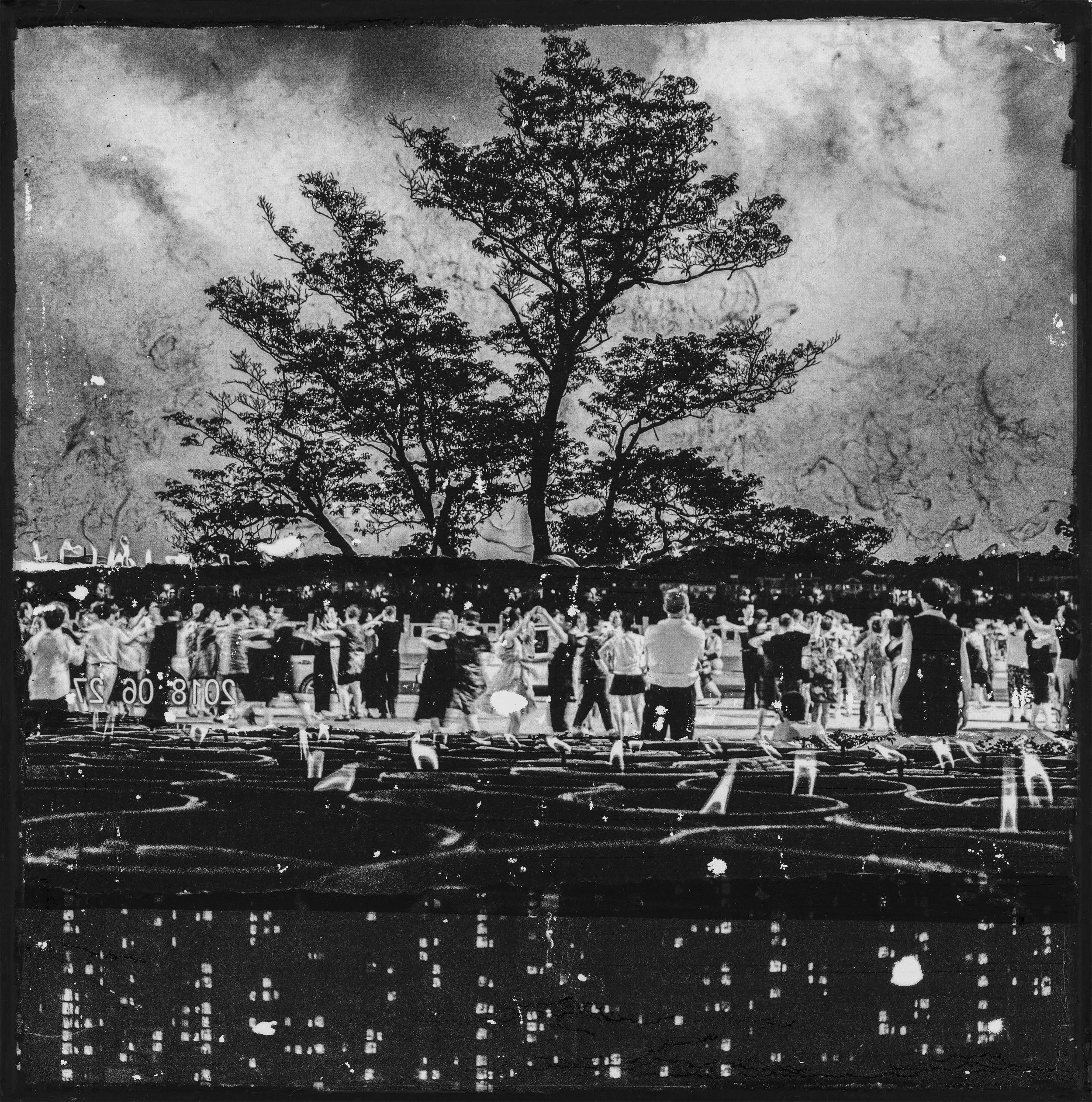

《我见我》:

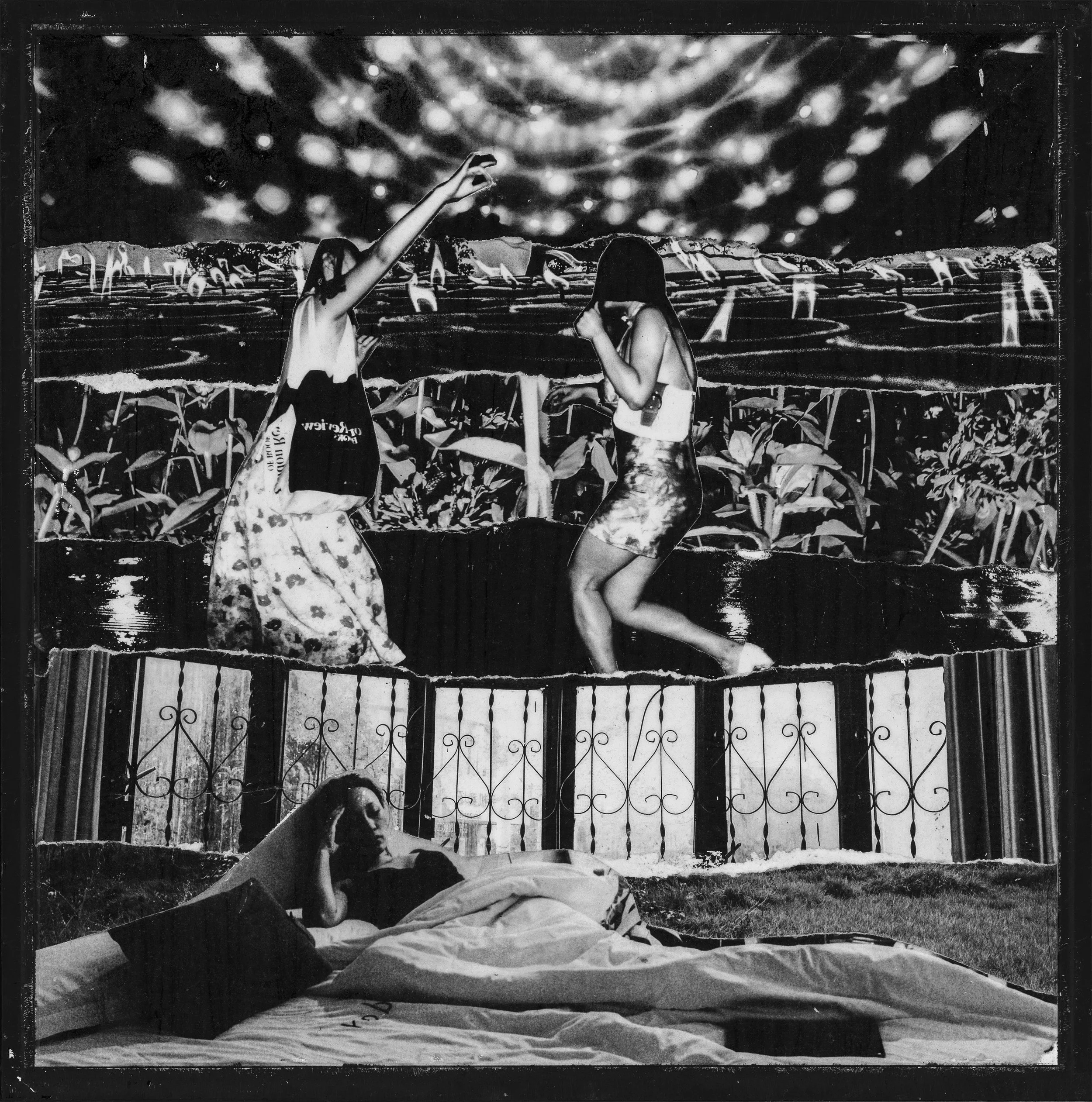

《WASD》:

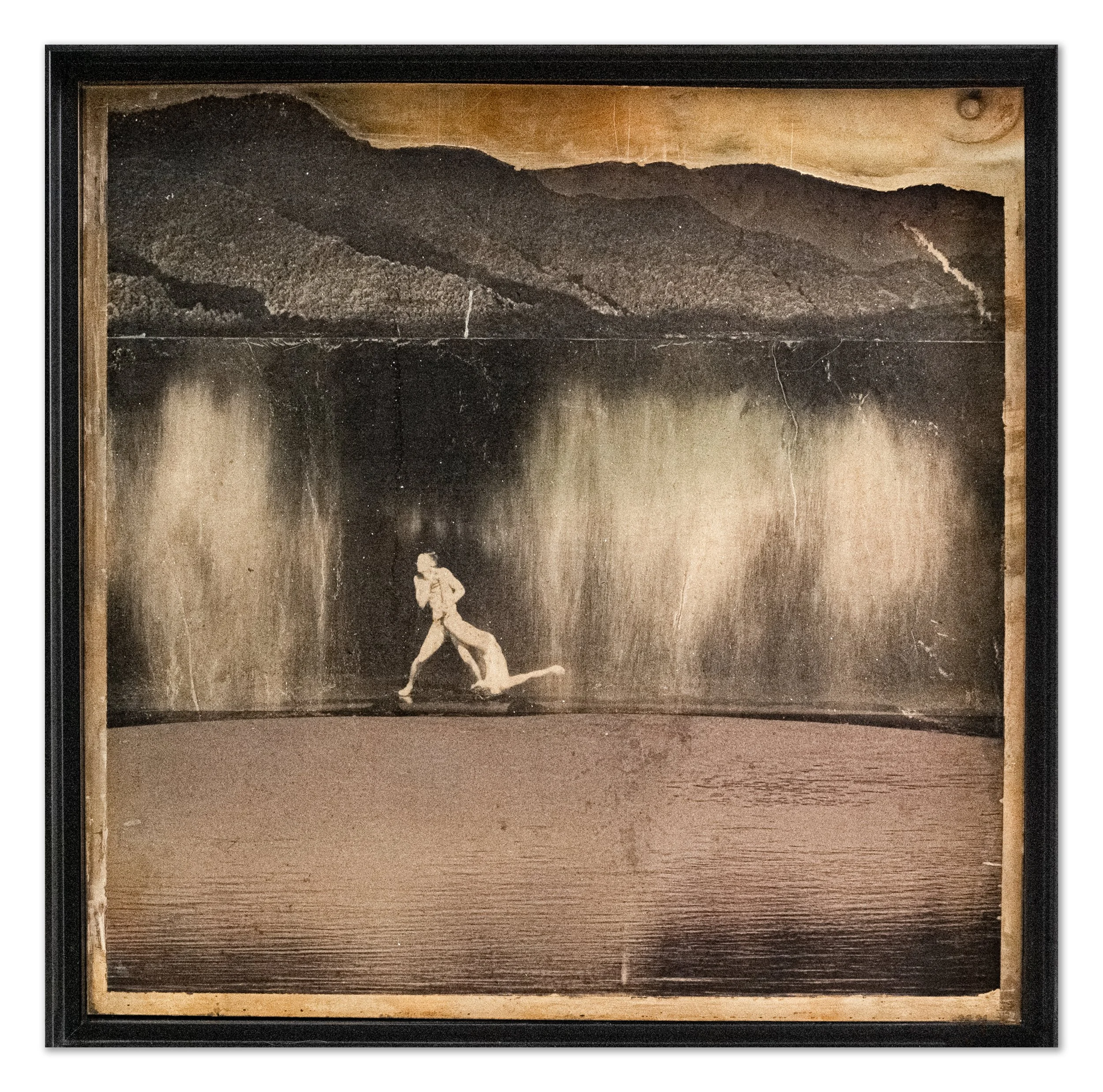

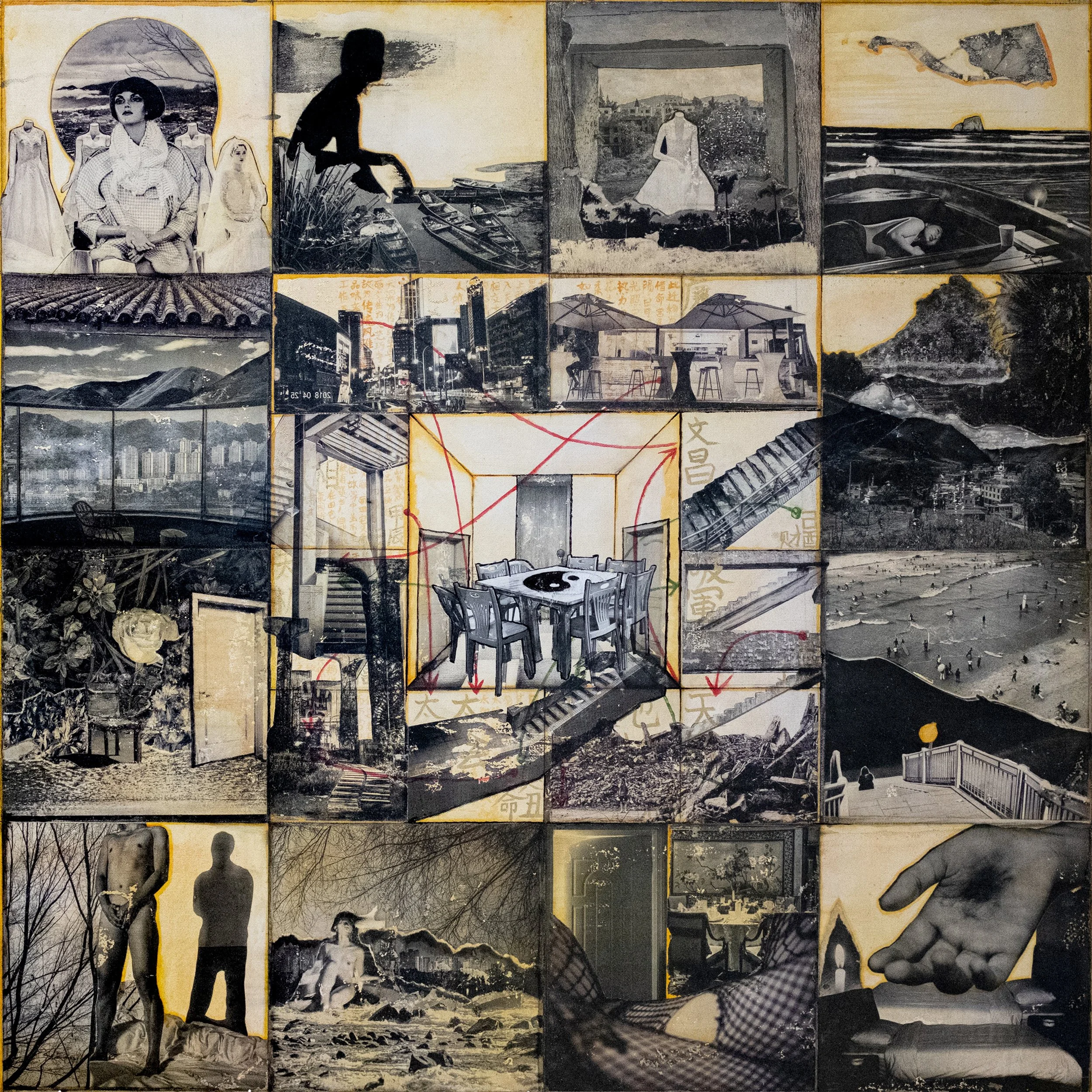

《折叠山水》:

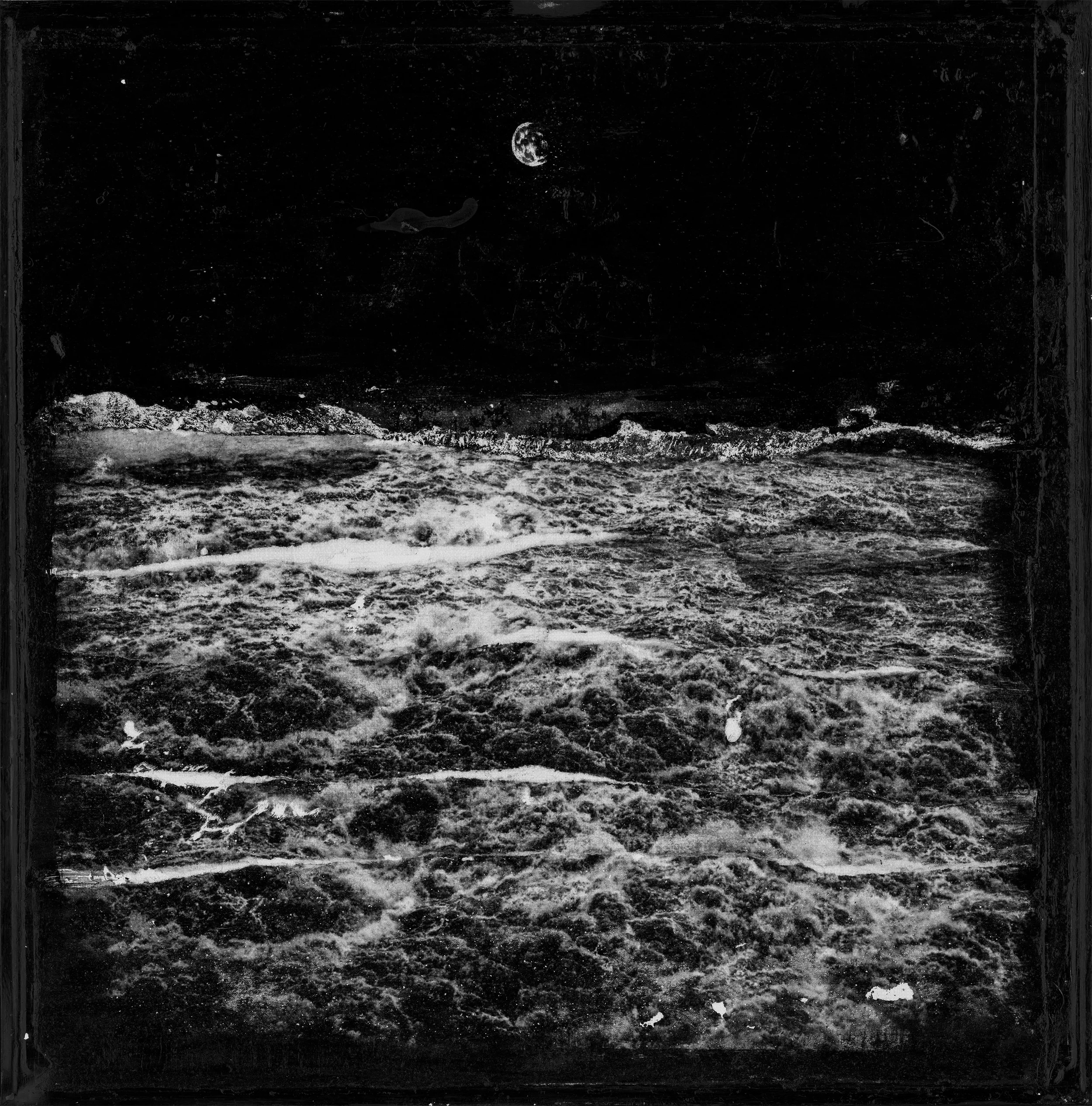

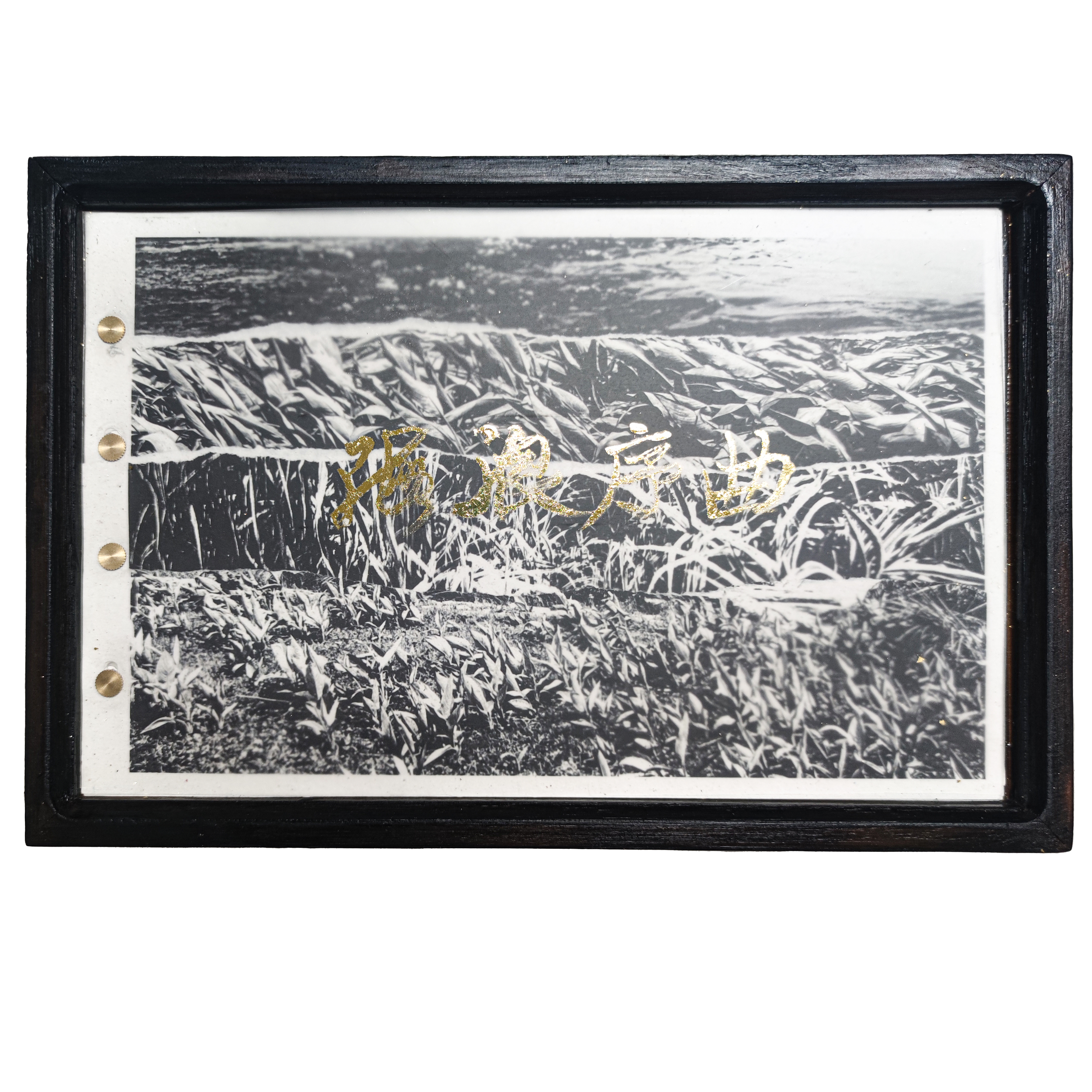

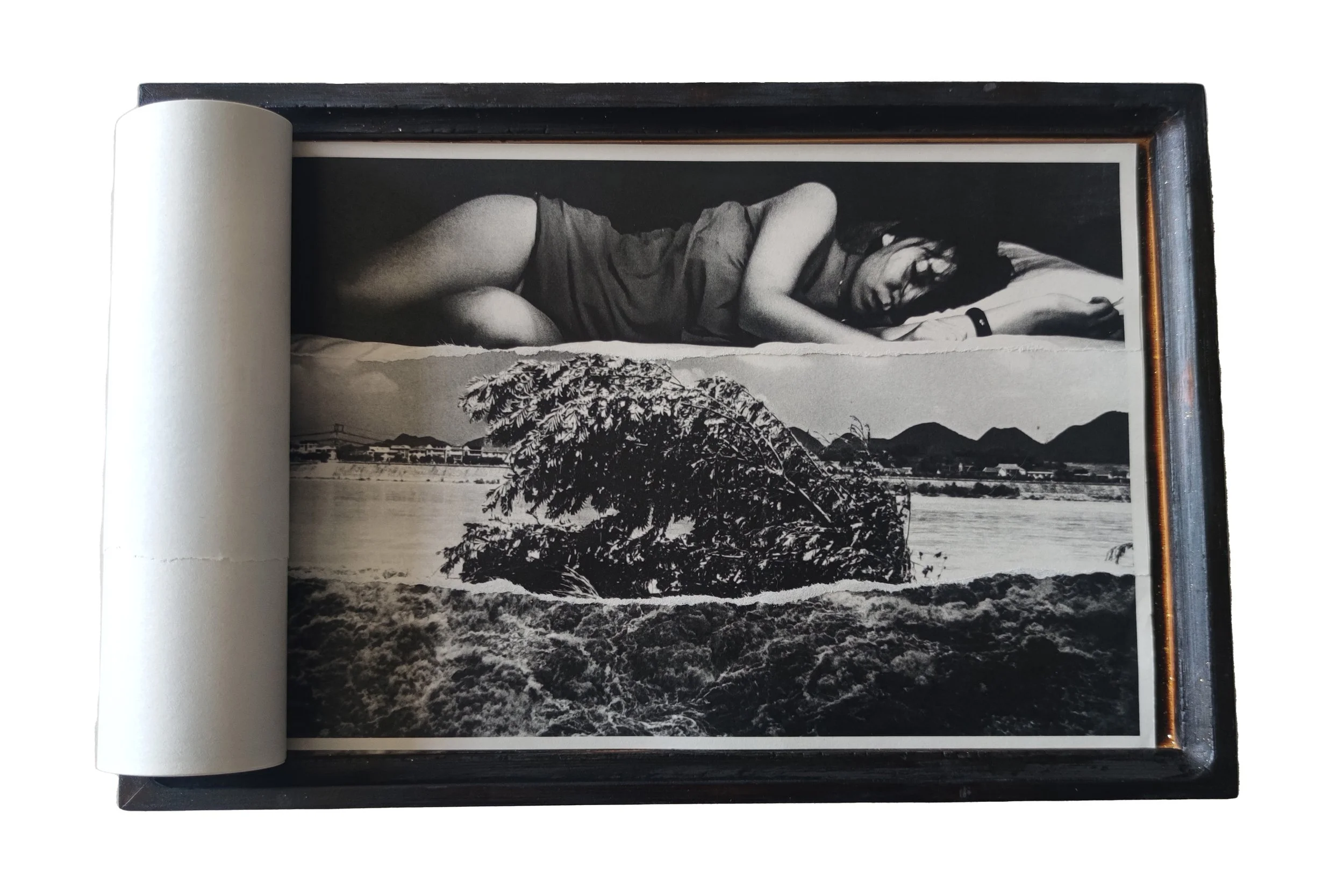

《海浪序曲》: